顾以茼

顾以茼,主任医师,省管优秀专家。1984—1995年任河南省人民医院胸心外科主任,1986年省医在省卫生厅主持的省级各大医院心脏外科评比中获得第一名,1992年科室获得获国家人事部、卫生部授予“全国卫生系统先进集体”光荣称号。历任中华医学会胸心外科委员,河南省胸心外科学会主任委员、名誉主任委员,中华心胸外科中南分会顾问。曾获“全国卫生系统先进工作者”“郑州市劳动模范”等荣誉称号,2016年荣获“全国胸心外科学杰出贡献奖”。

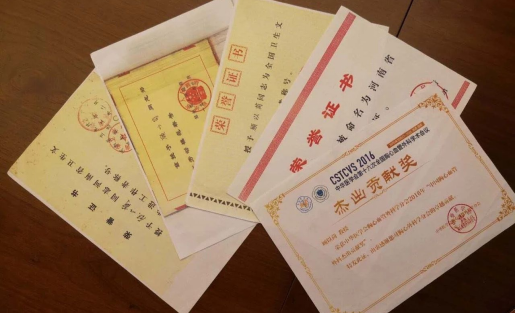

我有一个“百宝箱”。每次打开,看着摊开在我面前的一张张旧报纸、各类荣誉证书,还有从青年到中年再到近期的照片,仿佛看到了时光的隧道:一个远道而来的医学生,扎根河南,在磨炼中铸就一身医治之道,用自己的医疗技术和爱民之心,将青春奉献给了医院、奉献给了中原人民。

我是上海人,1955年从上海第一医学院(现复旦大学医学院)毕业后第一次来到河南,便被这片热土深深吸引。之后虽然辗转广州工作十余年,仍然对这里念念不忘,1973年又重新回到这里,自此便开始了和省人民医院长达数十载的不解情缘。

1984年,胸心外科正式成立,我成为第一任科主任。通过带领团队研习国内外先进技术,科室手术例数不断增长、手术种类不断扩展。同时,积极想方设法解决设备问题。随着时间的推移,胸心外科日渐发展壮大,成为省内专业技术的领头兵。1986年省卫生厅主持省级各大医院心脏外科评比,我院获得第一名。1995年,我带领团队成功开展一例“Bentall+瓣膜置换+冠脉旁路移植术”,填补了省内空白。由于胸心外科在省内的影响不断扩大,我也连任河南省胸心血管外科学会第四届、第五届主任委员,全国胸心外科学会第五届委员。胸心外科于1992年获得了“全国卫生系统先进集体”,这个荣誉当时在河南省尚属首例。

工作中,我严格要求年轻同事,“省医”就应该代表我省的最高水平,特别是年轻医生,不能死记硬背教条,对每个症状、体征的出现都要问一问为什么,对诊断要做到“否定之否定”,对手术要做到“慎于术前,精于术中,勤于术后”,应当有“鹰的眼睛、狮子的心、母亲的手”,使年轻人都能具有良好的医德医风和扎实的基本功。如今,我培养出的学生们都已经成为省内各个医院心胸外科的顶梁柱、代表了该专业的最高水平。

想要科室发展得好,必须所有人心向一处、共同努力,胸心外科的辉煌不是属于我一个人的,是属于科室全体同事的,属于省医人的。“开拓者”“领路人”的名头实不敢当,但是作为省内这个专业的创始人,我做到了毫无保留地传授技艺,为胸心外科事业的发展尽我的绵薄之力。

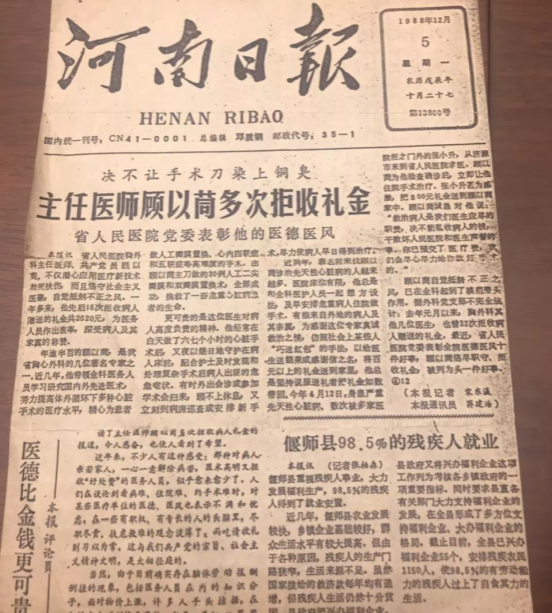

胸心外科作为河南省重点科室,慕名前来求医的人络绎不绝,对每一位患者,我都一视同仁。有时候患者及家属深受感动,就会想方设法地“送红包”来表达感激之情。面对这种医疗行业的不正之风,我都是坚决抵制。1988年12月5日,《河南日报》头版头条刊登了“决不让手术刀染上铜臭,主任医师顾以茼多次拒收礼金”的报道,并发表了“医德比金钱更可贵”的评论员文章,表彰了省医院胸心外科恪守医者风范的光荣事迹。

2001年3月的一天,23年前曾经被我救治的一名食管癌患者及其家人敲锣打鼓地来到医院门口“谢恩”。老人姓樊,来自新密农村,23年前被诊断出食管癌,当时食管癌死亡率高达50%、生存期不足5年。我们团队为他进行了食管癌根治术,并给过一些经济上的帮助。经过4年的化疗,樊老汉生活自理作息一切正常。23年后,子孙三代同堂的樊老汉带领一家18口人,手持大红条幅专程来到郑州找到我,感谢给予自己第二次生命的医务人员。我想,樊老汉只是省医院千千万万病患之中的一个,这样融洽的氛围是省医院一直传承发扬的,也是我们医疗工作者心向往之并一直努力营造的。

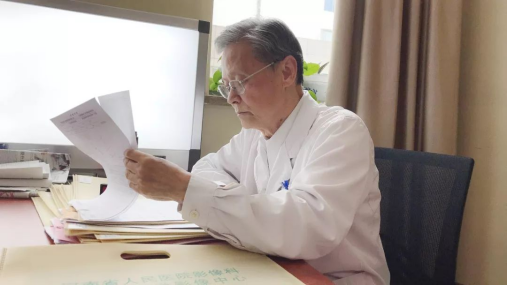

退休后,我被返聘,一直坚守在临床一线,坐门诊、病房查房、为青年医师做好帮带,甚至参加手术。我一直眷恋着作为外科医生手中神圣的手术刀,76岁那年还参加心外科的手术。对于我而言,只有站在手术台上,我才能更好地感知到自我的价值,体会到生命的快乐。